Im Rahmen eines Welt-Cafés auf dem Festival „Denken. Fühlen. Handeln – Ein Zukunftsfestival für planetarische Gerechtigkeit“ diskutierten Studierende der Erziehungs- und Gesundheitswissenschaften im BITS-Space der Universität Bielefeld über ihre Perspektiven auf Teilhabe, Nachhaltigkeit und mentale Gesundheit. Das Diskussionsformat war der Höhepunkt eines interdisziplinären Seminars der Erziehungs- und Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld. Geleitet wurde das Seminar von Paulo Pinheiro und Anna Christina Nowak.

Der Hintergrund

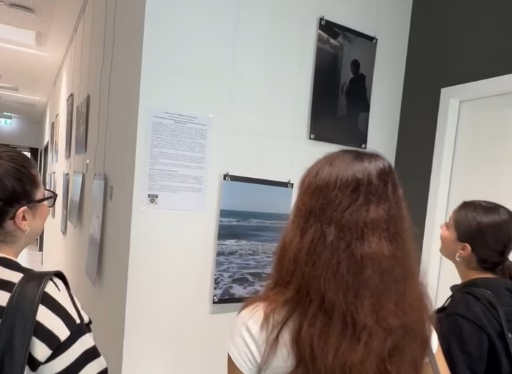

Dem Welt-Café voraus ging eine reflexive Erarbeitung der eigenen Perspektiven durch die Seminarteilnehmenden. In Anlehnung an die partizipative Forschungsmethode „Photovoice“ haben die Teilnehmenden ihre Alltagserfahrungen, Szenen, Symbole oder Momente fotografiert, die aus ihrer Sicht mit aktuellen Belastungen, Einschränkungen und Unsicherheiten aber auch dem Veränderungswillen zusammenhängen. Die aufgenommenen Fotos wurden im Seminar diskutiert, um anschließend kleine Podcast-Folgen im Making Media Space der Universität Bielefeld passend zu den Fotografien zu produzieren. Erarbeitete Schwerpunkte waren wirtschaftliche und finanzielle Unsicherheiten, soziale Isolation und mentale Gesundheit, Klimakrise und ökologische Herausforderungen, politische Unsicherheit sowie gesellschaftliche Teilhabe.

Das Ergebnis war eine Ausstellung im BITS-Space der Universität Bielefeld mit mehr als 40 Fotografien und dazugehörigen Podcast-Folgen. Interessierte Personen können in der Ausstellung im BITS-Space der Uni Bielefeld in die individuellen Gedanken und Gefühle der Teilnehmenden eintauchen und sich damit auseinandersetzen.

Die Ergebnisse

Das Welt-Café als Abschluss dieser Ausstellung und des Seminars ermöglichte den Teilnehmenden und interessierten Besucher*innen der Stadt Bielefeld sich mit den Eindrücken in einem offenen Gespräch auseinanderzusetzen. An vier verschiedenen Tischen wurden in entspannter Atmosphäre und wechselnden Gruppenkonstellationen vier konkrete Fragestellungen diskutiert, die im Vorfeld von den Studierenden vorbereitet worden waren. Die Ergebnisse der Diskussionen wurden abschließend im Plenum vorgestellt.

1. Welche Situationen im Alltag fordern dich mental heraus und wieso? Wo merkst du Auswirkungen von Krisen auf dein Leben?

Die Teilnehmenden hoben den Umgang mit sich selbst hervor. Großes Thema war die Diskrepanz und der Ausgleich zwischen dem eigenen Anspruch, eigenen Ressourcen und externen Anforderungen und Verpflichtungen wie zum Beispiel die im studentischen Alltag präsenten Klausurenphasen. Ein großer Punkt war auch Social-Media: Die ständige Präsenz globaler Krisenherde, ständiges Filtern von Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt und die Unterscheidung realitätsnaher KI-Bilder von tatsächlichen Gegebenheiten wurde als belastend empfunden.

2. Welche Orte oder Räume gibt es um deine Resilienz zu stärken? Wie schaffst du es mit den multiplen Krisen umzugehen?

Wichtige Orte waren die Natur, Ruheorte oder ein Platz nur für sich selbst. Als relevant für einen positiven Umgang mit der eigenen Person wurde das eigene Mind-Set, die Fähigkeit zur Selbstreflexion, sich selbst gegenüber gnädig sein, eine ausgewogene Work-Study-Life-Balance, Freunde zum Reden und gegebenenfalls auch der Mut zur Aufnahme einer Therapie erachtet.

3. Was können Institutionen, in denen du dich bewegst, leisten, um deine mentale Gesundheit zu stärken? Was kann getan werden um die Lebensqualität zu fördern?

Es wurde gelobt, dass es gute Angebote in der Universität gäbe, aber die Inanspruchnahme durch eine geringe Sichtbarkeit deutlich unter dem eigentlichen Bedarf läge. Wichtig war den Teilnehmenden eine bessere Präsenz der Angebote, z.B. in den sozialen Medien, aber auch eine partizipative Mitgestaltung durch Studierende. Angebote sollten vertrauenswürdig und niedrigschwellig sein. Wegen eines großen Anteils an Lehramtsstudierenden unter den Seminarteilnehmenden wurden auch mögliche Konsequenzen psychischer Erkrankungen auf eine mögliche Verbeamtung angesprochen. Informationen sollten transparenter dargestellt werden, damit sich betroffene Personen nicht oder zu spät in Therapie begeben. Die Teilnehmenden wünschten sich, dass Schulen generell sensibler für mentale Belastungen der Lehrkräfte und der Schüler*innen sein sollten.

4. Welche Maßnahmen kann der Staat ergreifen, um die mentale Gesundheit junger Menschen/ Menschen zu stärken?

Vorschläge waren eine stärkere finanzielle Förderung von jungen Menschen zum Beispiel im Rahmen des Studiums. Niedrigschwellige Beratungsangebote war den Teilnehmenden ebenso wichtig wie ein Ausbau der verfügbaren, durch die Krankenkassen bezahlten Therapieplätze. Frühe Präventivangebote wie „Glücksunterricht“ in den allgemeinbildenden Schulen sollten Kompetenzen der Schüler*innen im Umgang mit sich selbst stärken.

Konklusion

Die angeregten Diskussionen an den Tischen mündeten in eine abschließenden Austausch im Plenum, in der die wesentlichen Aspekte vorgestellt wurden. Es zeigte sich ein hoher gesellschaftlicher Handlungsbedarf im Hinblick auf den Abbau mentaler Belastungen – einerseits durch die Stärkung von persönlichen Ressourcen, andererseits durch den Ausbau von Angeboten, wie der Zugang zu niedrigschwelligen Therapieplätzen.

Text von: Anna Christina Nowak und Paulo Pinheiro

Fotos: Anna Christina Nowak © ConflictA