Am 1. Oktober lud die ConflictA der Universität Bielefeld zur Tagung „Von der Kunst des Miteinanders ‚vor Ort‘ – Kommunale Konflikte erkennen, verstehen, bearbeiten“ ins Hafven in Hannover ein. Rund 50 Teilnehmende aus der Praxis der Konfliktbearbeitung, kommunaler Verwaltung und Politik sowie Wissenschaft fanden sich zusammen, um Ergebnisse der Forschung an der ConflictA zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen und neue Perspektiven auf kommunale Konfliktbearbeitung zu gewinnen.

Konflikte als Lernräume des Zusammenlebens

Ziel der Tagung war, an der Schnittstelle von Forschung und Praxis einen Raum für Austausch und Vernetzung zu Perspektiven der Konfliktbearbeitung im lokal-kommunalen Raum zu bieten. Denn ob in Städten, Gemeinden oder Nachbarschaften: Gesellschaftliche Entwicklungen zeigen sich nirgends so unmittelbar wie im Lokalen. Hier wird spürbar, wie gesellschaftliche Konflikte das tägliche Leben beeinflussen.

Die Tagung stand unter dem Motto, dass die Bearbeitung solcher Konflikte tagtäglich eine „Kunst“ ist, an der eine Vielzahl von Akteuren, Gruppen und Institutionen vor Ort beteiligt sind: Von der Nutzung öffentlicher Räume über die Integration zuwandernder Menschen oder der Umsetzung der sozialökologischen Transformation im Zuge des Klimawandels. Konfliktbearbeitung im lokal-kommunalen Raum entscheidet über mögliche Lösungen und veränderungswirksamen Entwicklungen für lokales Zusammenleben – und stellt damit die Weichen, ob und wie sich Menschen zugehörig fühlen und bereit sind, zum Gelingen des Miteinanders in ihrem Lebensraum beizutragen.

Zu einer „Kunst des Miteinanders vor Ort“ gehört folglich, Konflikte möglichst frühzeitig zu erkennen, sie zu verstehen und aus ihnen zu lernen. Mit diesen Leitgedanken starteten wir in den Tagungstag.

Forschung und Praxis im Dialog

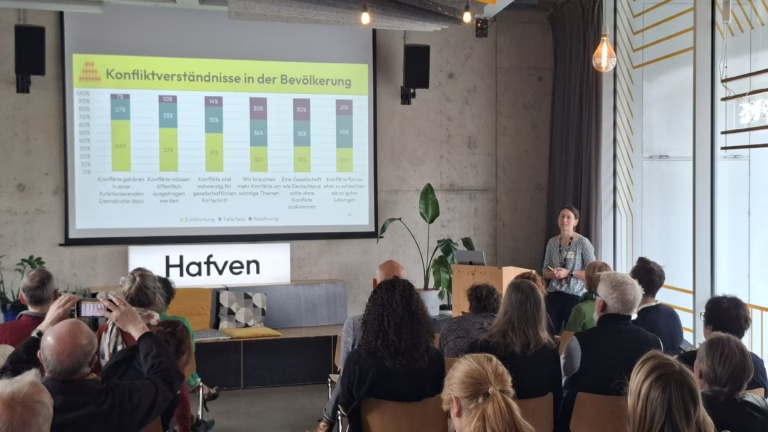

Nach einer Begrüßung und einleitenden Worten von ConflictA-Leiter Andreas Zick stellte das Team der „Konfliktbearbeitung im lokal-kommunalen Raum“ Ergebnisse durchgeführter Studien zur Diskussion. Reflektiert wurden mit den Teilnehmenden die Dynamiken lokaler Konflikte, begleitet von einem Austausch, wie es um ihre Bearbeitung in Kommunen steht. Hier freuten sich Isabella Bauer, Sonja Fücker und Anna Nowak über die Gelegenheit, mit Denjenigen ins Gespräch zu kommen, mit denen sie teilweise gemeinsam ihre bisherige Forschung umgesetzt haben oder die als befragte Gruppen in den Studien angesprochen waren.

Deutlich wurde: Die Forschungsergebnisse decken sich vielfach mit den Erfahrungen der kommunalen Praktiker:innen vor Ort – etwa in Bezug auf Wahrnehmungen von Konflikten, Rollenverständnissen innerhalb der Verwaltung oder die Bedeutung von Beteiligung und Vertrauen in Konfliktprozessen.

In der Diskussion wurde auch spürbar, wie sehr die eigene „Brille“ den Blick auf Konflikte prägt. Während Verwaltungsmitarbeitende oder politische Vertreter:innen Konflikte häufig aus institutioneller Perspektive und ihrer spezifischen Funktion heraus betrachten, nehmen externe Expert:innen der Konfliktbearbeitung oder Bürger:innen sie ganz anders wahr. Die Betrachtung dieser unterschiedlichen Perspektiven, welche das Team der ConflictA basierend auf den durchgeführten Studien präsentierte, regte einen lebendigen Austausch an. In der Diskussion zeigte sich, wie professioneller Hintergrund, die eigene Rolle in der Konfliktdynamik und das jeweils unterschiedliche Verständnis von Konflikten und Konfliktbearbeitung die Wahrnehmung gesellschaftlicher Konflikte beeinflusst.

Werfen Sie gerne einen Blick auf die Präsentation der Kolleg:innen!

Nicht nur auf Problemfelder schauen, sondern auf Personen, Menschen, Prozesse

Nach einer interaktiven Kaffeepause stand im Mittelpunkt der Podiumsdiskussion „Berührungspunkte mit dem Weltgeschehen – Kommunen im Kontext globaler Krisen und lokaler Aushandlung“ die Frage, wie lokale Konflikte mit globalen Entwicklungen verknüpft sind – und was Kommunen aus internationalen Erfahrungen der Konfliktbearbeitung lernen können.

Zu Entwicklungen und Perspektiven in diesem Zusammenhang tauschten sich die folgenden Expert:innen aus:

- Isabella Bauer (Konfliktberaterin und Forscherin „Konfliktbearbeitung im lokal-kommunalen Raum“ an der ConflictA)

- Hanka Giller (Leiterin des Amtes Jugendarbeit, Sport, Soziales in der Stadtverwaltung Saalfeld)

- Pauline Junker (Koordinatorin Kommunales Integrationsmanagement der Stadt Bielefeld u. Ansprechpartnerin für das Kommunale Konfliktmanagement „Zusammenhalt und Teilhabe“)

- Beate Küpper (Professorin für Soziale Arbeit in Gruppen und Konfliktsituationen an der Hochschule Niederrhein/Mitglied im Direktorium der ConflictA)

- Nafez Omar (Ehemaliger Mitwirkender im Programm „Qualifizierung syrischer Geflüchtete in Deutschen Kommunen“)

- Tagrid Yousef (Beigeordnete der Stadt Dinslaken und ehemalige Mitwirkende im Programm „Qualifizierung syrischer Geflüchtete in Deutschen Kommunen“)

Moderiert wurde das Gespräch von Angelika Maser, die als Mediatorin und Trainerin seit vielen Jahren in der kommunalen Konfliktberatung tätig ist und uns durch den restlichen Tag leitete.

Ein wiederkehrendes Thema in dem Podiumsgespräch war, dass Menschen Angst vor Veränderungen haben. Ein sich dadurch verengender Blick führe nicht nur häufig zu Konflikten, sondern erschwere in Folge auch deren Bearbeitung. Um Ängste aufzugreifen und einen positiven Blick auf Veränderungen zu ermöglichen, gilt es für Tagrid Yousef, Räume für Begegnung und Dialog zu schaffen. Auch für Hanka Giller sind Dialog und Begegnung wichtige Anknüpfungspunkte, um in Kommunen mit Konflikten umzugehen. So bezeichnete sie aufrichtiges Zuhören als niedrigschwelliges Angebot, um Konflikte angemessen anzugehen. Wichtig sei auch, danach zu fragen, was eigentlich ‚hinter‘ den Konflikten liege. Also aufmerksam hinzuschauen, ob das, was an der Oberfläche als Ursache ausgemacht wird, auch wirklich dahinter steht. Das Hinterfragen der Konfliktursache wurde auch von anderen Gesprächsteilnehmenden als wichtige Aufgabe betont – z.B., wenn Migration als Problemursache ausgemacht wird, um so im Schnellschuss zuwandernde Menschen als vermeintlich „Schuldige“ für gesellschaftliche Problemlagen verantwortlich zu machen, anstatt die eigentlichen und darüber liegenden Ursachen aufzuspüren und anzugehen. Beate Küpper hob in dem Zusammenhang als Beobachtung hervor, dass Konflikte auch hochskaliert werden und es Akteure und Gruppen im lokalen Raum gebe, die Konflikte für ihre jeweils eigene Interessenverfolgung „nutzen“ und davon profitieren. Dafür Bewusstsein zu schaffen und es im Fall der Fälle erkennen zu können, sei wesentlich. Dass dafür Voraussetzung ist, das Konfliktverständnis bei Verwaltungsmitarbeiter:innen durch Qualifizierung und Weiterbildung zu fördern, bringt Pauline Junker in die Diskussion ein. Sie macht sich dafür stark, dass für gelingende Konfliktbearbeitung auch Angebote notwendig sind, um Kompetenzen für Konfliktbearbeitung zu erwerben oder auszubauen. Des Weiteren plädierte Isabella Bauer dafür, Konflikte mehr im Sinne von Demokratie und ihrer Entwicklung zu verstehen und zu bearbeiten.

Ebenfalls wurde auf das Programm „Qualifizierung syrischer Geflüchteter in Deutschen Kommunen“ eingegangen. Hier berichteten Tagrid Yousef in ihrer Rolle als Beigeordnete der Stadt Dinslaken und Nazef Omar, als einer der acht Personen, die an dem Programm teilgenommen haben, von ihren Erfahrungen. Nazef Omar verglich in dem Zuge das Vorgehen in Deutschland mit dem Vorgehen in Syrien und machte als Unterschied aus, dass deutsche Behörden stärker reguliert seien, während in Syrien viel über „Vitamin-B“ laufen würde. Seiner Einschätzung nach sei die stärkere Regulierung vorteilhaft, weil sie Vertrauen in Behörden und staatliche Prozesse schaffe. Andererseits stehe der Tendenz, vieles bis ins Kleinste zu regulieren, auch Innovation und Entwicklung im Wege. Weshalb eine Anpassung für mehr Flexibilität sinnvoll wäre. Hierzu können Mitarbeitende in Kommunalverwaltungen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und Erfahrungen beitragen. Betont wurde, dass dafür Offenheit und Respekt wichtige Voraussetzungen seien.

Workshops – Lernen, mit Konflikten umzugehen

Gestärkt von der Mittagspause ging es im Anschluss in drei parallelen Workshops weiter. Die Teilnehmenden hatten Möglichkeit, verschiedene Methoden und Ansätze der Konfliktbearbeitung im lokalen und kommunalen Raum kennenzulernen und dazu miteinander in den Austausch zu kommen.

Im Workshop „demoSlam – Verstehen, ohne einverstanden zu sein“ wurde von Leonie Pessara (demoSlam Trainerin) ein innovatives Dialogformat vorgestellt. Ziel dieses Dialogformates ist es, Menschen mit sehr unterschiedlichen Meinungen zusammen zu bringen, anstatt sie in Lager zu spalten. Mithilfe vom demoSlam soll gelernt werden, über gesellschaftliche Streitthemen anders miteinander zu sprechen und bestenfalls zu lernen einander verstehen zu können, ohne mit der Meinung Anderer einverstanden sein zu müssen.

Hierfür werden zwei Personen mit möglichst differenten Meinungen zu einem Thema miteinander in Verbindung gebracht, damit diese sich zu dem Thema unter bestimmten Regeln (z. B. nur in Ich-Botschaften reden) austauschen können. Zudem wird den beiden Personen die Aufgabe gegeben, zu überlegen, wie sie diesen Austausch am Ende vor einem Publikum darstellen wollen. Die Darstellung vor Publikum findet ähnlich wie bei anderen Slam-Formaten auf einer Bühne oder im Pub in lockerer Atmosphäre statt. Im Anschluss wird das Publikum mit einbezogen, indem sie ihre Meinungen zum Thema daneben stellen und so das Mosaik der unterschiedlichen Ansichten erweitern können.

Nachdem das Konzept vorgestellt wurde, haben zwei Teilnehmer:innen zum Thema „Einstellung zu Patriotismus“ ein von Leonie Pessara geleitetes Gespräch geführt, um den Teilnehmenden ein Einblick zu geben, wie das Dialogformat in der Realität aussehen kann.

Im Mittelpunkt des Workshops „Gesellschaftlich polarisierte Kontroversen in konkreten Konflikten – haben wir einen Konflikt oder hat der Konflikt uns?!“ stand das Thema gesellschaftlicher Polarisierung. Donia Müller (ikm Hamburg) und Kirsten Schroeter (Europa Universität Viadrina) stellten aus ihrer Praxis Wege für den Umgang mit polarisierten Konflikten vor. Dazu brachten sie ihre Erfahrungen aus Mediation und moderiertem Konfliktdialog mit. Ausgehend von einer aktuellen Studie beleuchteten sie anhand sogenannter „Triggerpunkte“ zunächst Ursachen polarisierter Konflikte und diskutierten mit den Teilnehmenden ihre persönlichen, praktischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse zu gesellschaftlicher Polarisierungen.

Donia Müller stellte anschließend aus ihrer Praxis mit Jugendlichen in Schulen am Beispiel des Projekts „Miteinander reden…“ vor, wie zu polarisierenden Themen wie Rassismus, Religiosität oder dem Nahostkonflikt Dialog gestaltet werden kann. In Schul-Workshops setzen sich die jungen Teilnehmenden zu provokanten Thesen mit ihren persönlichen Werten, Gefühlen und den jeweils eigenen roten Linien auseinander – um auf die Weise unterschiedliche Perspektiven sichtbar zu machen und die Fähigkeit zu fördern, Widersprüche auszuhalten und respektvoll mit Meinungsverschiedenheiten umzugehen. Beispielhaft wurde das Thema anhand eines „Gefühls-Kochtopfs“ vertieft.

Kirsten Schroeter beleuchtete aus ihrer Praxis am Beispiel eines Konflikts zum Umgang mit dem Impfen während der Corona-Pandemie, wie die professionelle Haltung in der Mediation in solchen Konflikten herausgefordert wird. Die Diskussion zum Praxisbeispiel zeigte: Die Einhaltung von Allparteilichkeit und Neutralität als zentrale Grundsätze in der Meditation ist im Fall polarisierter Konflikte besonders auf den Prüfstand gestellt.

Im Workshop „Übungsraum der Demokratie? Lokale Konflikte zwischen konstruktiver Verständigung und Eskalation“ wurde der Bedeutung von lokaler Konfliktbearbeitung – durch Formate der Öffentlichkeitsbeteiligung – für demokratische Aushandlungsprozesse nachgegangen. Anhand der beiden Bremer Fallbeispiele „Platanen am Deich“ und „Zukunft des Galopprennbahn-Geländes“ wurden zwei unterschiedliche Ansätze der Konfliktbearbeitung von zwei Referent:innen aus der Konfliktbearbeitungspraxis vorgestellt und mit den Teilnehmenden diskutiert: das Mediationsverfahren sowie der systemische Ansatz der Kommunalen Konfliktberatung.

Im Mittelpunkt stand die Frage, unter welchen Bedingungen Beteiligungsformate wie runde Tische, Bürgerforen oder Dialogveranstaltungen als „Übungsräume“ demokratische Prozesse in Kommunen stärken können. Christoph Sommer (IRS–Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung) und Max Breger (ConflictA) präsentierten zunächst Ergebnisse aus Fallstudien zu den beiden Bremer Lokalkonflikten, mit der komplexe Dynamiken solcher Konfliktlagen zum Vorschein gebracht wurden. Anschließend teilten sich die Teilnehmenden in zwei Gruppen auf, um unterschiedliche Bearbeitungsweisen der beiden Konfliktfälle in den Blick zu nehmen. Die Referentin Gisela Kohlhage (Participolis Akademie) betonte für die Praxis der Mediation, dass der Zeitpunkt eines Mediationsprozesses entscheidend für den Verlauf von Konflikten ist, beispielsweise um Vorwürfen von Scheinbeteiligung frühzeitig entgegenwirken zu können. Hauke Steg (Pro Peace) erläuterte für den systemischen Ansatz der Kommunalen Konfliktberatung, dass für eine gelingende kommunale Beteiligungskultur wesentlich ist, einen ganzheitlichen Blick auf lokale Konfliktlagen und ihre Bearbeitung zu richten.

Emotionen im Konflikt

Im abschließenden Tagungskommentar legte Alexander Krahmer aus dem Projektverbund LoKoNet an der Universität Erfurt den Fokus auf die Rolle von Emotionen. Konflikte sind nicht nur sachliche Auseinandersetzungen, sondern auch emotionale Ereignisse, die Gesellschaften prägen. Alexander Krahmer reflektierte die Tagungsinhalte im Kontext der Emotionsforschung. Die Teilnehmenden diskutierten, wie Emotionen Polarisierung befeuern, aber auch Brücken schlagen können – und warum es wichtig ist, Emotionen in Konfliktprozessen sichtbar zu machen, statt sie zu unterdrücken oder zu vermeiden.

Rückblick und Dank

Das ConflictA-Team freute sich besonders über die lebendige Beteiligung und die vielen neuen Impulse. Ein besonderer Moment war der spontane Besuch eines Handwerksgesellen „auf der Walz“, der die Teilnehmenden mit seinen Erfahrungen inspirierte – und sogar eine Teilnehmerin dazu anregte, selbst für ihre Profession in naher Zukunft einmal „auf die Walz der Konfliktbearbeitung“ zu gehen.

In diesem Sinne bedankt sich das ConflictA-Team bei allen Teilnehmenden für den interessanten und lernintensiven Austausch, sowie die positiven Rückmeldungen, die uns erreichten.

Ihr ConflictA-Team „Konfliktbearbeitung im lokal-kommunalen Raum“

Sonja Fücker

Leitung „Konfliktbearbeitung im

lokal-kommunalen Raum“

Isabella Bauer

Wiss. Mitarbeiterin „Konfliktbearbeitung im

lokal-kommunalen Raum“

Marje Trescher

Studentische Mitarbeiterin „Konfliktbearbeitung im lokal-kommunalen Raum“ & Konfliktmonitor

Anna Nowak

Wiss. Mitarbeiterin „Gesundheit & Konfliktmonitor“

Max Breger

Wiss. Mitarbeiter, Programmlinienkoordination

„Übergänge & Umbrüche“

Esther Rüßler

Wiss. Mitarbeiterin, Programmlinienkoordination „Konfliktpolitiken/-kulturen“ & Wissenstransfer

Dirk Lampe

Wiss. Mitarbeiter „Konfliktmonitor“

Fotos: © ConflictA

Das Programm der Tagung kann hier eingesehen werden.